En mayo de 1877 un crucero francés llega al puerto de Naha. En el viajaba Jules Revertegat, un teniente de la Armada francesa.

El Sr. Revertegat publicó un registro de su visita a Ryukyu en una revista francesa en 1882, “Le tour du monde” con varios grabados ilustrados por G. Vuillier basados en fotografías que el marinero francés tomó durante su viaje.

En aquellos días las fotografías debían dibujarse y tallarse en negativo para imprimirse en cualquier publicación.

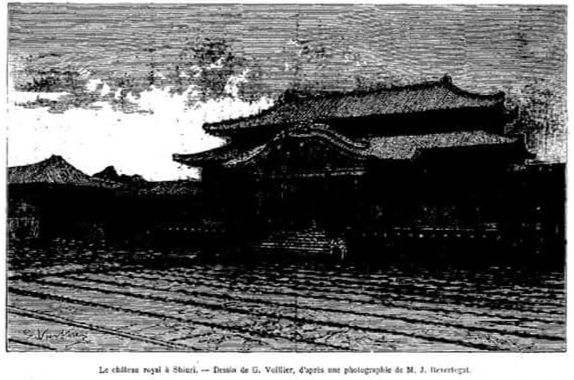

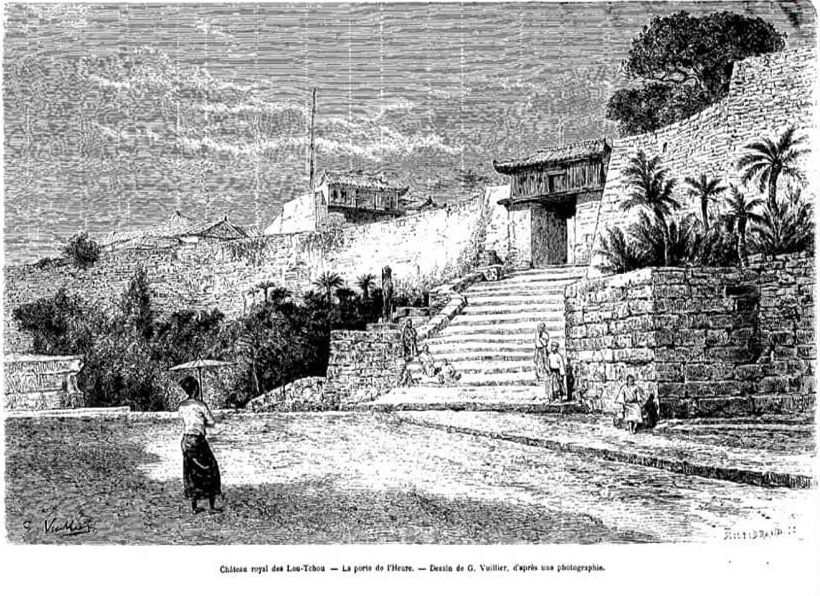

Se dice que en 1877, a los franceses se les permitió entrar al Castillo de Shuri y tomar fotografías. Con ellas se hicieron los grabados para ilustrar el capítulo de Revertegat ‘Une visité aux Iles Lou Tchou‘ del libro de viajes.

El capitulo dedicado a Okinawa está repleto de descripciones de lugares que aun hoy podemos visitar y de costumbres que, pese al paso del tiempo y la despiadada historia, podemos vivenciar en las esmeraldas islas del Reino de Ryukyu.

Pueden acceder al libro “Le tour du monde” y el capítulo “Una visita a las Islas Lou Tchou” de Revertegat en este link:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34417c/f253.item

Aquí les dejo la trascripción y traducción al español del capitulo:

ALREDEDOR DEL MUNDO. UNA VISITA A LAS ISLAS LUCHU

por M. J. REVERTEGAT.

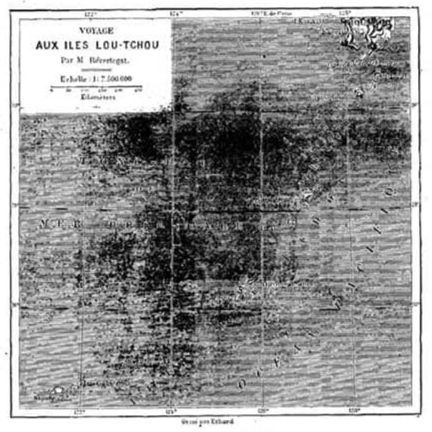

El extremo sur del archipiélago japonés, conectado, como es bien sabido, a Formosa por una cadena ininterrumpida de islas y rocas: una teoría muy plausible sugiere que esta fue la ruta seguida, gracias a la gran Corriente del Japón, por los invasores de origen malayo que supuestamente fundaron el imperio del sol naciente.

En mayo de 1877, el crucero francés La Clocheterie navegó por esta larga cadena de tierras y rocas peligrosas y fondeó en la línea de corales que se extiende frente a Nafa Kiang*, el puerto principal de la isla más grande de la cadena, llamada Gran Tchou o Okinawa-shima.

Este archipiélago, compuesto por unas cincuenta islas, grandes y pequeñas, constituye tres grupos distintos, separados por zonas menos pobladas: el grupo norte, llamado así en honor al almirante Cecille* (en 1846), parece haber sido siempre parte integral del imperio japonés; las dos islas más alejadas, el archipiélago de Lu-Tchou y las islas Meiaco-shima*, formaron un principado independiente antes del siglo XVII, que el príncipe de Satsuma conquistó en 1611.

El principado de Lu-Chou permaneció vasallo de la Casa de Satsuma hasta la reciente caída (1871) del feudalismo japonés. El Mikado* heredó entonces la soberanía, pero permitió a los Lu-Chuan conservar su rey, su organización interna y sus costumbres; sin embargo, prácticamente asumió el control de los asuntos gubernamentales a través de algunos de sus funcionarios residentes en el país. También prohibió estrictamente a los súbditos chinos entrar en cualquiera de las islas.

El principado de Lu-Tchou cuenta con ciento sesenta mil habitantes, distribuidos en veintiséis islas, la mayor de las cuales es, con diferencia, Gran Lu-Tchou u Okinawa-shima. Ubicada por debajo del vigésimo sexto grado de latitud, esta isla, como indica su nombre japonés (Okinawa), tiene la forma de un huso alargado, de ochenta kilómetros de largo y una anchura media de diez a once kilómetros: es una cadena de pequeñas colinas intercaladas con valles, cuya altura no supera los cuatrocientos metros. La presencia de numerosos bloques de coral en estas colinas no deja lugar a dudas sobre la formación volcánica de la isla, alrededor de la cual se siguen formando arrecifes de coral. Gracias a su ubicación geográfica y a las constantes brisas marinas, Okinawa no experimenta temperaturas extremas, y la suavidad de su clima rivaliza con la de las tierras alabadas por los poetas. La vegetación tropical y templada entrelazan sus encantos; junto a la palmera areca, el cocotero y el plátano crecen pinos, naranjos, bambúes y bananos. Las cícadas* crecen espontáneamente, y el cactus, con su abundancia, evoca a África. Todo el país está admirablemente cultivado y es comparable a cualquier región de China y Japón, donde, como es bien sabido, la agricultura goza de gran estima. La batata y el taro* constituyen la base de la dieta de los habitantes, que consumen la considerable cantidad cosechada cada año. La isla también cuenta con algunos arrozales, aunque no muchos, y algunas plantaciones de té y tabaco. También produce índigo, hortalizas y algo de trigo. La caña de azúcar es el único cultivo con excedentes en el país, y su industria ha atraído a algunos comerciantes japoneses al principado. Constituye la carga de los juncos que van a Kagoshima a recoger arroz, madera, tabaco y té, y también, en parte, la de los vapores de la compañía japonesa Mitsu Bishi, que atracan ocasionalmente en el principado.

El puerto principal del principado, Nafa-Kiang, se encuentra en el extremo suroeste de la península de Gran Lou-Tchou. El arrecife de coral opuesto presenta dos canales, cada uno, como se observa generalmente, frente a un pequeño río. El arrecife constituye el único refugio para la flota pesquera en el lado abierto hacia el mar. Se proyecta hacia el interior del puerto con varias puntas largas y varias rocas desprendidas que dificultan la navegación y le permiten albergar solo un número muy limitado de edificios. El panorama que se despliega, al acercarse al puerto, es de lo más pintoresco: los acantilados verticales, erosionados en su base por el mar, enmarcan como fortalezas la apertura de valles llenos de frescura y verdor; en un rincón, Nafa, rodeada de murallas, recuerda con sus techos de tejas rojas a un pequeño pueblo en nuestras costas provenzales; algunos juncos, construidos al estilo chino, exhiben sus brillantes decoraciones y sus velas de color ocre al final de un doble muelle; el mar rompe en los bancos cubiertos por un número infinito de recolectores de mariscos que se afanan bajo sus grandes sombreros cónicos; y, al norte, se extiende hasta donde alcanza la vista una serie de pequeñas colinas cubiertas de exuberante vegetación, una de las cuales, con terrazas en su cima, revela, entre el follaje, las casas de la capital del principado, Shuri, y las murallas del castillo real. Grandes manchas blancas resaltan contra la vegetación a lo largo de la costa y en las alturas; son tumbas.

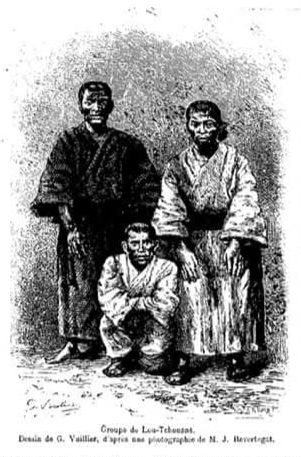

En cuanto echamos el ancla, dos grandes barcos llenos de nativos se acercaron a nosotros y, a nuestra invitación, subieron a bordo. A primera vista, si no fuera por el peculiar peinado, uno fácilmente los confundiría con japoneses; de hecho, llevan los zapatos y las túnicas de estos últimos, menos las mangas largas. Su larga cabellera, muy negra, está completamente recogida en la parte superior de la cabeza y forma un nudo bastante intrincado, atravesado por suaves varillas de cobre, una de las cuales termina en forma de palillo de oreja, y la otra, llamada “kansashi”, lleva en su extremo delantero, a modo de sencillo adorno, una pequeña estrella del mismo metal[1]. Su cortesía es insuperable comparada con la de los habitantes de Japón, y las pocas palabras que intercambiamos con ellos demuestran que nuestra pequeña colección de frases en japonés no será inútil. De repente, nuestros visitantes se escabullen lo más rápido posible y regresan a sus barcos; La llegada de un gran buque con bandera japonesa causó una profunda conmoción: apareció un japonés vestido de pies a cabeza a la usanza europea más apropiada, que se presentó como el comisionado del gobierno de Edo, residente en el principado de Lou-Tchou. Era un joven de rasgos refinados y expresión inteligente; había venido a ofrecernos sus servicios y, al mismo tiempo, a averiguar qué hacíamos. Completamente tranquilo, nos dio algunos detalles sobre el Lou-Tchou y sus habitantes, intentando convencernos de que eran isleños pobres y muy atrasados, temerosos de los europeos, y que si queríamos obtener algo de ellos, teníamos que pasar por él. En cuanto al rey, nos dijo que padecía una larga enfermedad que lo obligaba a permanecer confinado en sus aposentos. Ayashi Tanemori, el nombre del comisionado, mostró cierta desconfianza hacia nosotros, pero más tarde se mostró perfectamente cortés.

Grupo de Lon-Tchouzas. Dibujo de G. Vaillier, a partir de una fotografía de M. J. Revertog

En cuanto se marchó, los lou-tchouanos, que habían rodeado la corbeta para evitar ser vistos, desembarcaron de nuevo y volvieron a embarcar. Algunos de ellos, tras declararse jefes —una afirmación confirmada por sus kansashi* de plata—, nos ofrecieron agua, huevos y leña… y luego preguntaron si era cierto que el clan Satsuma se había alzado en armas contra el gobierno de Mikado. Respondimos a estas almas impacientes, deseosas de romper el yugo japonés, de tal manera que aplastamos cualquier esperanza que pudieran albergar.

Si bien los luchuanos pueden parecerse a los japoneses, la mujer luchuana no tiene nada en común con la japonesa. Como en China, una mujer de alto rango permanece oculta; pero la mujer común se encarga de la mayoría de las tareas. Solo viste una blusa larga sin cinturón; Su cabello está peinado de forma muy similar al de un hombre, solo que con menos cuidado, y el nudo más grande que forma en la parte superior de su cabeza se sujeta con una sola horquilla más larga. Entre los luchuaneses, es costumbre dibujar un arabesco más o menos regular de puntos y líneas en el dorso de las manos con tinta china, haciendo que este tatuaje se vuelva cada vez más denso con la edad, de modo que las mujeres mayores acaban teniendo las palmas completamente negras. Los luchuaneses son más rojos y altos que los habitantes de Japón; sus ojos son rectos y sus narices prominentes.

El idioma del país es el japonés antiguo, aún bastante parecido al japonés moderno; pero la escritura es puramente china y carece de los caracteres silábicos que permitieron al japonés moldear los caracteres ideográficos hasta alcanzar su singular ingenio. Los grandes juncos que comercian en Kagoshima, y que hasta hace muy poco navegaban hacia las costas de China, están construidos y decorados íntegramente al estilo chino; también llevan a cada lado de la proa ese ojo simbólico sin el cual el marinero chino no se atrevería a afrontar los peligros de la navegación. pero sus barcos de pesca se han mantenido del tipo más primitivo: se trata de la canoa oceánica, excavada en el tronco de un árbol, que cabe en todas las grietas del coral. Las viviendas de los lou-tchouan están construidas con piedras de coral, extraídas de todo el país, y cubiertas con tejas rojas semicilíndricas que ellos mismos fabrican. Si bien sus interiores, con sus esteras y tabiques, podrían evocar una casa japonesa, sus exteriores se asemejan mucho al estilo de una vivienda rural china, rodeada por un muro de piedra y completamente oculta de miradas indiscretas por una segunda pared.

Están rodeadas de altos muros que, desde la distancia, las hacen parecer fortalezas. A sus puertas se encuentran los dos espíritus guardianes, los budistas Gog y Magog, vencedores del rayo y el viento. Las proporciones y el lujo de las tumbas revelan un profundo culto a la memoria ancestral: están construidas con piedra cementada al estilo de las que se encuentran por toda la provincia china de Fujian, es decir, en forma de herradura inclinada, cuya abertura da acceso a la cámara funeraria que ocupa el espacio central. Los muertos son encerrados primero en esta cámara; tres años después, se abre, la familia recoge los huesos y los reúne.

Largas hileras de muros cuyas pocas aberturas sirven solo como ventanas en la entrada. Las calles de la ciudad ofrecen el singular espectáculo de algo más que otra elevación de piedra madreporita; la tienda es prácticamente desconocida para los habitantes de Lou-Tchou, y para conseguir algo, hay que ir al mercado. La cabaña inferior es bastante miserable: solo se necesita paja, techo y unas pocas estacas. En cuanto a la madera, es muy escasa en Luz; parte se importa de Kagoshima, pero su elevado coste implica que solo se puede utilizar en las residencias de la élite y en los templos. Los louchuanos son budistas. En sus templos se guardan urnas y se realizan los últimos ritos funerarios. Todos los puentes son de piedra, con una pronunciada curva, una clave y robustos estribos.

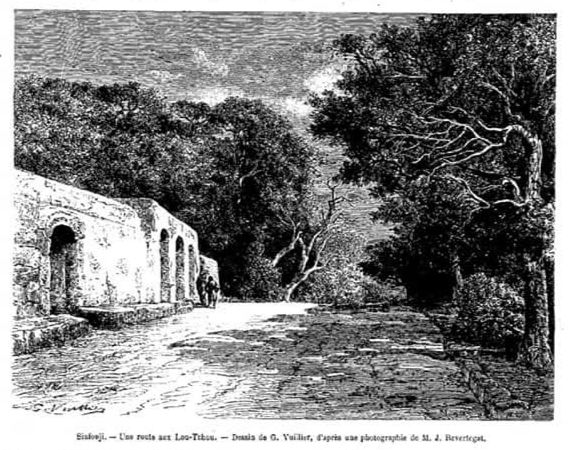

El comandante de la Clocheterie había presentado sus respetos al comisionado japonés y se había tomado el día libre para ir a la capital, Shuri, a ver al primer ministro del reino, ya que el Rey no estaba disponible. Shuri ocupa uno de los picos de la cresta de la isla; está a una liette* de Nafa. El camino, de cinco a seis metros de ancho constante, está completamente pavimentado y cruza los arroyos que cruza sobre encantadores puentes de piedra cuyos parapetos ostentan esculturas mitológicas de estilo chino, bastante bien ejecutado. Está bordeado de pinos en parte de su longitud y es muy animado; hay muchos peatones que van a la capital o vienen del norte, así como pequeños caballos, de un metro y medio a un metro y medio de altura, cargados con los productos de las salinas o montados por jinetes cuyo kansashi de plata y abanicos al cuello los identifica como nobles.

Al salir de Nafa, la carretera discurre junto a extensas salinas. El pequeño pueblo de Toumai*, habitado por los trabajadores de la sal, se extiende a nuestra izquierda, enclavado en una ondulación verde; bajo uno de los grupos de árboles que lo rodean yacen algunos europeos sorprendidos por la muerte en este remoto rincón del mundo. También fue cerca de aquí donde residió una misión católica dirigida por el almirante Cecille* de 1846 a 1848, pero sus valientes esfuerzos no pudieron vencer la influencia de Satsuma.

Pronto pasamos por una enorme y profunda muralla, atravesada por tres pequeñas puertas y oculta bajo un dosel de árboles donde, contra el vibrante verde del paisaje tropical, enormes erythrinas brotaban con sus hermosas flores rojas, y los bambúes mecían su etéreo follaje. Esta muralla rodeaba un lugar famoso en la historia del país, llamado Sinfouji*. Fue allí donde, antiguamente, los ministros del rey acudían a recibir regalos traídos de lejos por las embajadas de la corte de Pékin; hoy en día, el monumento se ha convertido en un monasterio budista.

Sinfouji. Uns ruste asx Lou-Tthou. Desala de G. Voilier, d’apris une photographie de 31. 4. Beverlegat,

El camino conduce al pie de la colina de doscientos metros en cuya cima se alza Shuri. A medida que se asciende, la vista se abre a un encantador paisaje suavemente ondulado, cubierto de campos de cultivo, y la belleza de este alegre paisaje permite llegar sin demasiada fatiga a una casa solariega china, de proporciones enormes, con tejados inclinados hacia arriba, que marca la entrada al pueblo. Dos figuras, que evidentemente actuaban como guías, nos esperaban allí y nos condujeron a una casa cercana, donde nos sirvieron té según la etiqueta de la corte.

Cumplida esta formalidad, continuamos nuestro camino; la avenida se ensancha, bordeada de muros y altos árboles; los grupos de curiosos se hacen numerosos: los hombres tienen el coraje de mirar a los formidables extranjeros a la cara; pero en cuanto alzas la vista hacia una mujer, huye.

Pronto se alzan los muros que bordean la avenida; cruzamos dos puertas más y nos encontramos ante una inmensa estructura de muros superpuestos, puertas empotradas que conducen a largas y anchas escaleras, y tejados salientes coronados por pabellones cuyas esquinas redondeadas perforan el cielo. Dos enormes quimeras de piedra* custodian la entrada de la puerta principal que se alza ante nosotros, al final de cuarenta escalones. La naturaleza también contribuye al paisaje con su grandiosa decoración: cipreses gigantes cubren las laderas del castillo por doquier, y arboledas de árboles centenarios, que se alzan desde los pliegues de la colina, buscan el sol sobre el tejado de la residencia real. La puerta que se abre ante nosotros se llama Tokinomon, la Puerta del Tiempo, porque conduce a un patio donde se encuentra un reloj de sol bastante ruinoso que regula el tiempo en el principado. Desde lo alto de la base de mampostería sobre la que descansa, la vista se extiende sobre la capital. Se dice que está poblada por tan solo veinte mil almas, pero su dispersión entre grupos de árboles sugiere una población considerable.

Hay que cruzar dos puertas más antes de llegar al patio principal, en cuyo fondo se alza el palacio. Se trata de un vasto edificio rectangular de madera, elevado sobre una plataforma de mampostería y precedido por un pórtico formado, como en los templos japoneses, por la prolongación de un inmenso tejado que descansa sobre columnas de madera. La cumbrera remata a cada lado con dos enormes cabezas de dragón iluminadas, y los paneles de madera que rodean el cuerpo principal del edificio representan, tallados en relieve, animales sagrados y diversas diosas del empíreo budista. Las mortajas, arquivoltas y salientes están adornados con coloridos arabescos al estilo japonés. El patio está pavimentado con ladrillos rojos; está cerrado lateralmente por estructuras de madera más pequeñas, que sirven como salas de recepción y residencias para los funcionarios de la corte. Este gran edificio, al que nuestros anfitriones llaman la o-tera*, es decir, el gran templo, está herméticamente cerrado; solo se abre para ceremonias importantes: el rey reside en un patio contiguo. Es imposible siquiera vislumbrarlo.

El castillo real de Shiuri. Dibujo de G. Volllier, a partir de una fotografía de M. J. Bevertogat.

Nos condujeron a una sala de recepción lateral, donde una inscripción china en letras doradas sobre fondo rojo la designaba como la “sala de la frescura”, ya que su orientación sur permitía la circulación de la brisa durante todo el verano. Allí se disponían simétricamente pequeñas mesas repletas de té, galletas de trigo y arroz, rodeadas de sillas chinas. Biombos chinos, cuya antigüedad se delataba por numerosos desgarros, cubrían todo el perímetro de la sala, colgados del techo por un tapiz de seda negra contra el que destacaba el escudo de armas blanco del rey de Lou-Tchou. El suelo de parqué estaba cubierto de pizarra. Casi de inmediato, el Primer Ministro, con el título de Monobugno*, apareció en la persona de un hombre mayor de unos sesenta años. Lo acompañaban algunos oficiales. Nos sentamos en las mesas pequeñas y la conversación comenzó con los saludos habituales, intercalados con numerosas tazas de té, como el viento en el código ceremonial del Lejano Oriente. Nuestro comandante explicó el propósito de su visita y su pesar por no poder ver al Rey en persona. Le dio su tarjeta al Monobugno, pidiéndole que se la entregara al Rey. El Monobugno desapareció inmediatamente tras un biombo, y en menos tiempo del que nos habría llevado a nosotros.

Para dar la impresión de que esta pequeña farsa no tenía nada planeado, regresó con una lista de regalos que el rey enviaría a bordo al día siguiente; estos regalos consistían en cincuenta gallinas, cien huevos, dos manojos de verduras y dos sacos de patatas.

Cruzamos de nuevo los patios de acceso al castillo entre una multitud, todos más o menos devotos de la realeza. Hay dos mil familias nobles en el principado, y todas insisten en ser representadas en la corte por uno de sus miembros. Antiguamente, la nobleza en Lou-Tchou, al igual que en Japón, portaba dos espadas: durante la conquista, Satsuma los despojó de esta prerrogativa y les dejó solo el kansachi de plata y el abanico pacifista como indicadores de rango. Hoy, al igual que los antiguos clanes de Japón, vive de pensiones en especie —arroz y patatas— procedentes de los ingresos reales, que representan aproximadamente tres décimas partes de la producción total del principado: cumple con todas las obligaciones del estado. Una indiscreción del comisionado japonés nos reveló que Su Majestad ShoTai, príncipe reinante de Lou-Tchou, posee exactamente el mismo número de esposas que años de vida, es decir, treinta y seis. Sin embargo, solo tiene tres hijos: una niña y dos niños, el mayor de los cuales tiene dieciocho años. El comisionado japonés desconoce a toda esta familia, así como al propio rey.

Construido hace quinientos años, durante el próspero período del reino, cuando los juncos louchianos comerciaban hasta Malasia, el Castillo Shuri es una obra verdaderamente notable. El paisaje circundante armoniza a la perfección con la grandeza de su estilo: entre sus altos árboles, donde, para evocar una imagen famosa, la luz se filtra lo suficiente como para hacer visible la oscuridad, la hiedra y las gigantescas enredaderas entrelazan sus encajes sobre tronos cubiertos de musgo húmedo; senderos pavimentados desaparecen bajo misteriosos bosques de bambú, pinos, plátanos y laureles, que conducen al fondo de un valle silencioso, al borde de un pequeño estanque cubierto de lotos: un islote coronado por la joya de un templo resplandeciente, y para llegar a él un pequeño puente cuya esbelta y grácil curva refleja la poderosa naturaleza que lo rodea. Esta encantadora morada, un delicado toque de manos humanas, está dedicada a Kwanin, la Benten de los japoneses, la diosa de la armonía y el mar, así como la patrona de los pescadores, la creación más poética de la mitología budista. El principado de Lou-Tchou está bajo su protección especial, y las armas de su rey, expuestas en los tapices del palacio, no son otras que las que simbolizan a esta benevolente deidad en Japón.

Grupo de Luchianos (véase pág. 231). Dibujo de G. Vuillier, basado en una fotografía.

La villa de Shuri se extiende por las alturas vecinas a la residencia del señor; sus calles se asemejan a las de Nafa-Kiang. Es decir, largas e impenetrables murallas. El mercado, de aspecto sucio y miserable, se celebra en una vasta plaza abierta, repleta de mujeres y caballos: patatas, té, tabaco, trozos de caña de azúcar, telas y sombreros son los principales productos que se venden allí.

El Monobugno, acompañado de una gran comitiva, subió a bordo al día siguiente para visitarnos. Un cañonazo disparado frente a él lo aterrorizó, y no pudo sostener la cuerda de esa terrible arma. Por otro lado, estaba muy interesado en todo nuestro interior; La colación que le sirvieron le pareció un festín digno de los dioses, y la alegría inundó su rostro cuando le encargaron entregar al rey, a cambio de sus regalos, varias botellas de diversos vinos. Esto quizás le permitió, en compañía de su séquito, olvidar por unos instantes su temor de que los japoneses aprovecharan la oportunidad para asimilar completamente su principado a una provincia del imperio, obligándolo así a residir en Edo, como los antiguos señores feudales.

J. REVERTEGAT.

[1] Este es el tocado de los nobles, el tocado de los demás louchuanos está muy descuidado.

Glosario

Nafa Kiang:

En textos occidentales antiguos aparecen variantes dialécticas y la ciudad de Naha aparece transcrita como Nafa. “Kiang” no es japonés: proviene evidentemente del chino (o de la forma en que los europeos transcribían nombres chinos/asiáticos).

En francés y otras fuentes antiguas “Kiang” se usó para transcribir el carácter 江 (“jiāng” en mandarín), que significa “río”, “estuario o desembocadura de río”, especialmente en nombres como “Yangtsé Kiang” (Yangtsé Jiang). Pero en el caso de Naha, no es un río real, sino más bien una forma de decir “bahía” o “puerto (con entrada de agua)”.

Almirante Cecille:

Jean-Baptiste Cecille (1787-1873) fue un marinero frances con grado de Almirante involucrado en varias operaciones diplomáticas y militares en China, Vietnam y el archipielago de Ryukyu.

Meiaco shima:

Se refiere a las islas de Miyakojima, 300 km al SurEste de Okinawa.

Mikado:

Mikado (御門 / 帝) es un término antiguo japonés que los europeos usaban para referirse al emperador japonés. Fue muy común en textos occidentales de los siglos XVIII y XIX, antes de que la palabra “empereur” / “emperor” / “tennō” se volviera la denominación estándar.

Cícadas:

Son un grupo de plantas primitivas que sobrevivieron el Pérmico hace 280 millones de años. Comunes en Centro América y el caribe, Africa y el sudeste asiatico.

Taro:

Tubérculo con piel marrón y pulpa blanca, morada o naranja de aspecto similar a la papa. Tiene un sabor más a nuez y vainilla, menos dulce que la batata. Se usa en preparaciones saladas y dulces. Rico en fibra, potasio, hierro, vitamina C y vitaminas B.

Las hojas y raíces crudas son venenosas debido al oxalato de calcio, por lo que siempre deben cocinarse.

Kanzashi:

El kanzashi es un alfiler para el pelo usado en Japón. Pero en el reino de Ryukyu se utilizaba el “jifaa”, también un alfiler para ajustarse el peinado pero con un estilo más influenciado por China. Su uso en Okinawa estaba regido por un estricto orden social y el material, el color y los motivos usados demostraban el status de la persona.

Liette:

Probablemente un error de impresión. En francés antiguo para citar una distancia aproximada se decía “lieue”, en español “legua”. Las fuentes filológicas e históricas describen la lieue como una unidad antigua equivalente a unos 4km, un valor que varia según la época y la región. Existía también la lieue marine ligada a la navegación; en este caso equivale a 3 millas marinas o 5556,6 m.

Toumai:

Tomari es el pueblo cercano al puerto de Naha dónde está el cementerio de occidentales.

Sinfouji:

Se refiere al Templo Sogen-ji, actualmente solo quedan las paredes exteriores y sus grandes puertas de madera.

El camino que lleva desde el Templo Sogen-ji hasta el castillo de Shuri son las actuales Sogenji dori y Daido Dori

“Dos enormes quimeras de piedra…”:

En el Castillo de Shuri solo existe una ubicación que coincide con la descripció: la puerta Sonohyan-utaki ishimon (園比屋武御嶽石門)

1. Dos “quimeras” de piedra: En la cultura ryukyuana, las “quimeras” que los europeos veían eran en realidad shisa (símbolos mezcla de perro y león). La puerta Sonohyan-utaki Ishimon posee dos shisa de piedra flanqueándola —son famosos y aparecen en ilustraciones y fotografías antiguas. Otras puertas del castillo (Shureimon, Kankaimon, Zuisenmon, etc.) no tienen dos shisa pétreos custodiando la entrada.

2. La escalinata de unos 40 escalones: La puerta está situada en lo alto de una larga escalinata, cuyo tramo principal tiene aproximadamente entre 35–45 escalones, según relevamientos históricos de antes de la guerra. Revertégat escribe “au bout de quarante degrés”, y en el siglo XIX la percepción de “quarante degrés” corresponde exactamente al ascenso hacia Sonohyan-utaki Ishimon.

3. Correspondencia con rutas de visita del siglo XIX: Los visitantes extranjeros (como Basil Hall en 1816, Bettelheim en 1846, Perry en 1853 y más tarde los oficiales europeos como Revertégat, seguían el mismo recorrido protocolario dentro del castillo: Kankaimon → Zuisenmon → Rada de consultas → Sonohyan-utaki → Patio interior

En ese itinerario, la primera construcción sobresaliente “custodiada” por figuras míticas era justamente Sonohyan-utaki Ishimon.

4. Carácter sagrado: La puerta es parte del santuario Sonohyan-utaki, donde el rey de Ryukyu rezaba antes de viajar. Por eso se describía como un punto especialmente solemne e impresionante, acorde con el tono del relato.

O-Tera:

お寺, o-tera = “gran templo” en japonés. Es la palabra común, coloquial, para referirse a un templo budista. En el siglo XIX, muchos viajeros occidentales la transcribían tal cual la oían: otera, otéra, otérah, etc.

Monobugno:

El término “Monobugno” que aparece en el texto es muy probablemente una transcripción antigua de “Monobugyō” (o “Monobugyō-sho”), que era uno de los ministerios principales del gobierno de Ryukyu. En fuentes académicas aparece también como Monobugyou, sobretodo para referirse a los directores (“bugyō”) del ministerio de finanzas.

El Monobugyō (物奉行) era el encargado de aspectos cruciales de la administración: recursos financieros, tierras, provisiones, impuestos, empleados estatales, pero no pertenecía al Sanshinkan y en ese sentido no era un “Primer Ministro”.

Para 1879, los monobugyō que prestaban servicios en el palacio, según los registros okinawenses, eran: Ikegusuku Ankei 池城安敬 y Oroku Ansei 小禄安誠, quizas alguno de estos hombres fue el encargado de atender a los franceces.