En Sanchin Kata y Tensho Kata

por el Licenciado Pablo Eduardo Scurzi

La respiración es esencial para la vida. Cómo respiramos, es esencial para Kata. Las diferentes formas de inhalar y exhalar que vienen asociadas a cada uno de estos maravillosos planes de estrategia, banco de datos y desarrollo técnico, nos señalan un nuevo camino hacia su comprensión y entendimiento. Aquello que se presenta ante el vulgo, como una simple coreografía de movimientos incomprensibles y a veces excesivos, para quienes amamos el KarateDo, es un legado cuya lógica radica justamente en su entendimiento entrópico y en lo intangible de su acceso, en nuestro fugaz paso por el tiempo y en esa búsqueda irrazonable de respuestas que modela nuestra cultura, en definitiva: la perfección de lo imperfecto, un Arte Vivo.

Durante estas líneas analizaremos, desde el punto de vista fisiológico y anatómico, la respiración en los Heishugata (基本形)[1] de Goju Ryu, de modo que podamos desentrañar los mecanismos neuromusculares y biomecánicos que subyacen a su ejecución, prestando especial atención a la sinergia entre la contracción excéntrica de la musculatura espiratoria, la activación del transverso abdominal y la aponeurosis toracolumbar como core estabilizador, y el rol fundamental del diafragma en la modulación de la presión intraabdominal, lo cual constituye el sustrato fisiátrico indispensable para la generación del kime y la integridad estructural del cuerpo bajo impacto.

Respira, pero no tanto! (Química de la respiración)

La respiración tiene como misión central mantener el equilibrio metabólico del oxígeno (O2) y del dióxido de carbono (CO2) en el organismo. Cuando el oxígeno llega a las mitocondrias de las fibras musculares, se produce la fosforilación oxidativa que genera grandes cantidades de ATP, el combustible que se utiliza en la contracción muscular. Sin suficiente O2 el organismo recurre a vías menos eficientes de producción de ATP y genera metabolitos que acidifican el sarcoplasma y detienen la química celular (ácido láctico). Por otro lado, el CO2, es un subproducto inevitable de la oxidación de sustratos energéticos, sale de la célula al torrente sanguíneo por vía venosa y parte se combina con el agua formando ácido carbónico (H2CO3). Llega a los capilares que rodean los alvéolos pulmonares, se produce el intercambio gaseoso y es exhalado como gas. Esta regulación del equilibrio ácido-base sanguíneo es un mecanismo bastante rápido y se produce cada vez que respiramos, pero requiere de un muy preciso balance osmótico alveolar.

El CO2 que medimos en sangre proviene principalmente del Ciclo de Krebs y se transporta ya sea como acido carbónico, iones bicarbonato (HCO3–) o unido a hemoglobina.

Al respirar, dentro de los pulmones y a nivel de los capilares arteriales, se intercambia el CO2 por el O2 que llega en cada inspiración. Este proceso de difusión simple ocurre por la diferencia de presiones que la concentración de estos gases produce sobre las membranas que separan los capilares de los alvéolos.

Al disminuir los niveles de CO2 en sangre, la relación química entre el dióxido de carbono, el agua y los iones de hidrógeno desplazan la reacción química para formar menos acido carbónico, resultando esto en una sangre más alcalina, es decir, con un menor número de iones H+, y así es como se mantiene el pH sanguíneo en sus niveles normales (7,3 a 7,4).

En la respiración forzada se elimina mayor cantidad de CO2, aumentando el pH sanguíneo por arriba de 7,4 y generando alcalosis respiratoria por hiperventilación. Al respirar más rápido y profundo, se expulsa más CO2, reduciendo la cantidad de ácido carbónico en el cuerpo y en consecuencia, elevando el pH. Esto, puede generar mareos, vértigo y visión borrosa por vasoconstricción cerebral. De continuar, el cuadro empeora con parestesias en la cara y extremidades (debido a los cambios en la excitabilidad neuromuscular), palpitaciones, ansiedad y paradójicamente, sensación de falta de aire. En casos extremos puede darse tetania muscular y síncope.

¿Ahora entiendes por qué cuando aprendías Sanchin Kata sentías esa extraña sensación de mareo? Exacto: HIPERVENTILACIÓN.

Por otro lado, la disminución de la ventilación tiende a la acidosis respiratoria o hipoventilación que aumenta las concentraciones de CO2 y acidifica la sangre (7,2 a 7) generando un cuadro clínico aún más riesgoso que inicia con somnolencia, confusión, cefalea por vasodilatación cerebral y continúa con cianosis (piel azulada por hipoxemia), disnea, arritmias, coma hipercápnico[2] y paro respiratorio. Un pH por debajo de 7 es crítico y compromete la función enzimática, el sistema cardiovascular y el SNC.

Este es el caso de la asfixia o el apunamiento por altura.

Así de importante es entender la fisiología respiratoria para poder luego, transportarla al gesto sin consecuencias.

Mecánica de la Respiración normal

Respirar es algo tan automático que uno ni lo piensa, pero detrás hay un montón de estructuras nerviosas, articulares y musculares trabajando en equipo.

La respiración normal, aquella de la que apenas te das cuenta durante el día, utiliza aproximadamente del 10% de la capacidad pulmonar. Se suele hacer referencia a ella como “respiración alta”, pues da la sensación que solo afecta a la parte superior de los pulmones. Sin embargo, esto es incorrecto desde el punto fisiológico.

En la respiración normal (no forzada), el diafragma es el principal motor. Al contraerse, desciende como un pistón y aumenta el volumen de la región basal de los pulmones. Mientras tanto, los intercostales externos elevan ligeramente las costillas, expandiendo principalmente la parte superior y anterior del tórax. Como la expansión visible ocurre más en la parte alta del pecho, da la impresión de que “se llenan” los lóbulos superiores.

Sin embargo, en los pulmones, la distribución real del aire, no es homogénea: En reposo, las bases pulmonares (lóbulos inferiores) reciben más ventilación que los lóbulos superiores, porque allí los alvéolos están más concentrados por unidad de volumen, más comprimidos y pueden expandirse más con cada inspiración. Por otro lado, la perfusión sanguínea es mayor en los lóbulos inferiores pues la presión hidrostática en los vasos pulmonares de las bases es mayor. Esto ha sido comprobado con técnicas de ventilación/perfusión y explica por qué la posición del cuerpo puede modificar la oxigenación arterial.

Entonces: aunque veas moverse más la parte alta del tórax, la mayor parte del aire entra a los lóbulos inferiores. ¿Y por qué sentimos lo contrario?

La musculatura accesoria no se activa en reposo. Al no percibir el movimiento diafragmático hacia abajo (que es interno), parece que la respiración se limita a la zona torácica superior. La impresión subjetiva es que respiran más los lóbulos superiores, porque el movimiento torácico es más visible arriba. Al acostarnos la sensación cambia y apreciamos mejor el efecto de la contracción y relajación diafragmática en la panza. En ambos casos, parados o acostados, la respiración en reposo, ventila predominantemente las bases pulmonares gracias al Diafragma.

Pero, ¿qué ocurre durante la respiración forzada?

Bien, aquí debemos detenernos un instante, pues se hace imprescindible que conozcamos los motores de la respiración: los músculos respiratorios.

Músculos principales de la respiración

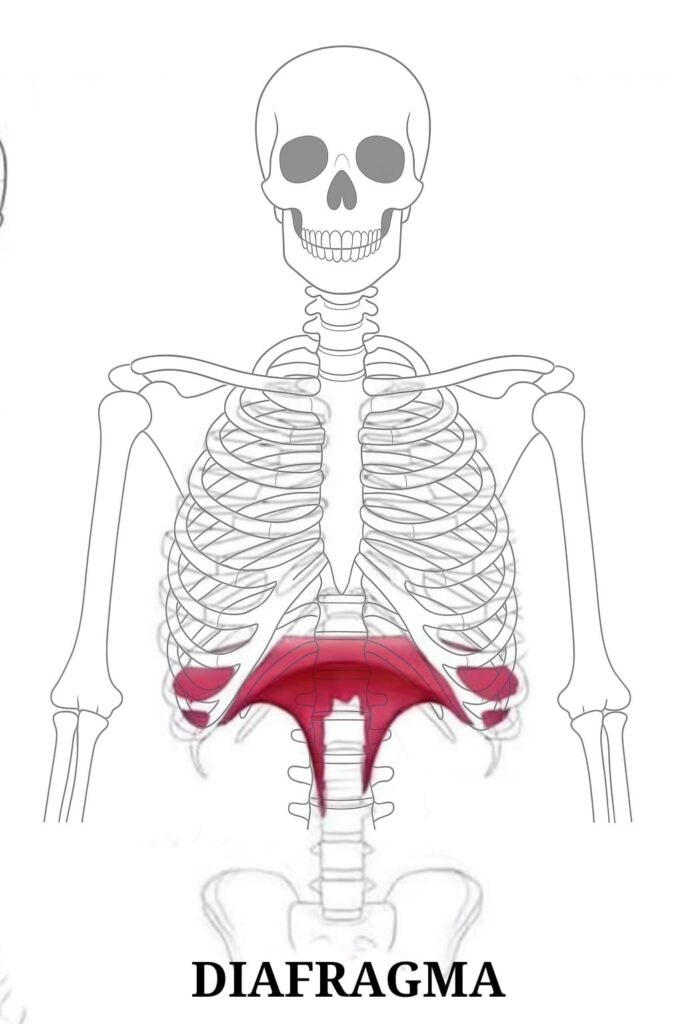

El Diafragma es el principal protagonista, una cúpula músculo-tendinosa que al contraerse desciende, ampliando el volumen torácico y comprimiendo la cavidad abdominal. Se inserta en tres puntos: la porción esternal (cara posterior de la apófisis xifoides), la porción costal (bordes internos de los cartílagos costales y de las costillas 7° hasta la 12°) y la porción lumbar (a la derecha en los cuerpos vertebrales de L1, L2 y L3, a la izquierda en L1 y L2, y en los ligamentosa arqueados medial y lateral). Todas sus fibras convergen hacia el centro frénico, una lámina tendinosa en forma de trébol, no contráctil, donde se insertan.

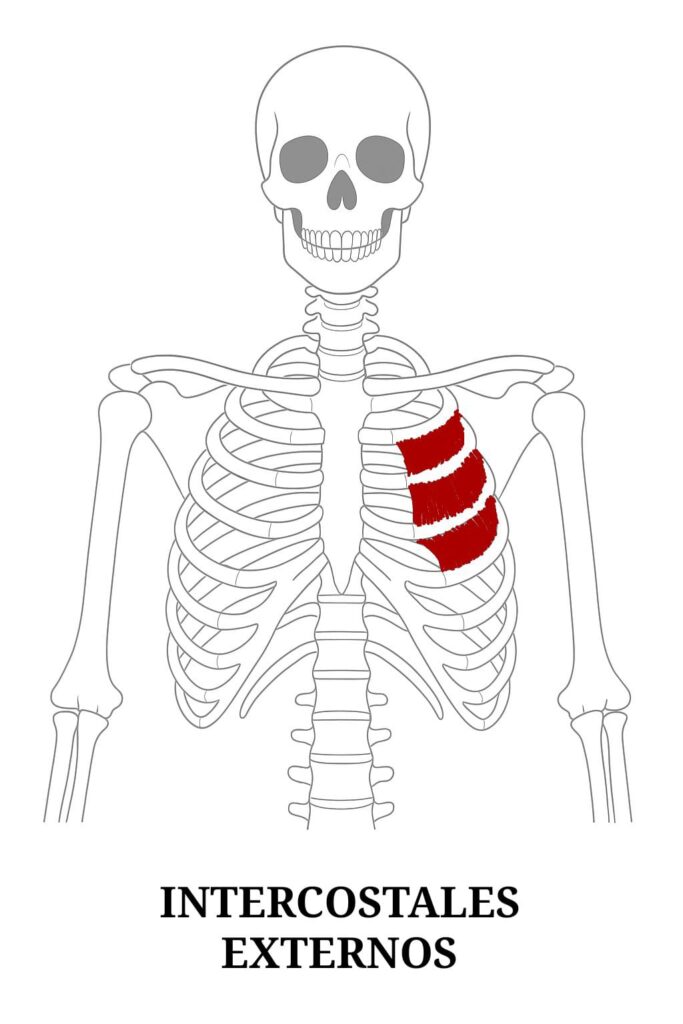

Los Intercostales Externos se ubican entre costillas. Van desde el borde inferior de la costilla superior hasta el borde superior de la inmediata inferior, sellando el espacio intercostal. Elevan las costillas aumentando el diámetro anteroposterior y transversal de la caja torácica. Sus fibras son oblicuas y anteroinferiores.

¿Pero es igual en la respiración forzada?

Anatomía de la respiración forzada

Como ya dijimos en la inhalación normal solo se activan el Diafragma, que al contraerse desciende y agranda la cavidad torácica, conjuntamente con los Intercostales externos que elevan las costillas y expanden el tórax. Durante la exhalación normal, es decir en reposo, no se requiere contracción activa, es básicamente la relajación del diafragma y de los intercostales externos, junto con la elasticidad pulmonar y torácica que vuelve todo a su lugar.

Pero al forzar la respiración como en el bostezo, suspiro, tos, maniobra de Valsalva, etc, se activa musculatura accesoria para aumentar el volumen corriente (500ml) y modificar el patrón ventilatorio.

Inhalación forzada

Es el equivalente a cuando uno necesita más aire, como al correr o al “tomar coraje”. Además del Diafragma y los Intercostales externos, entran en juego:

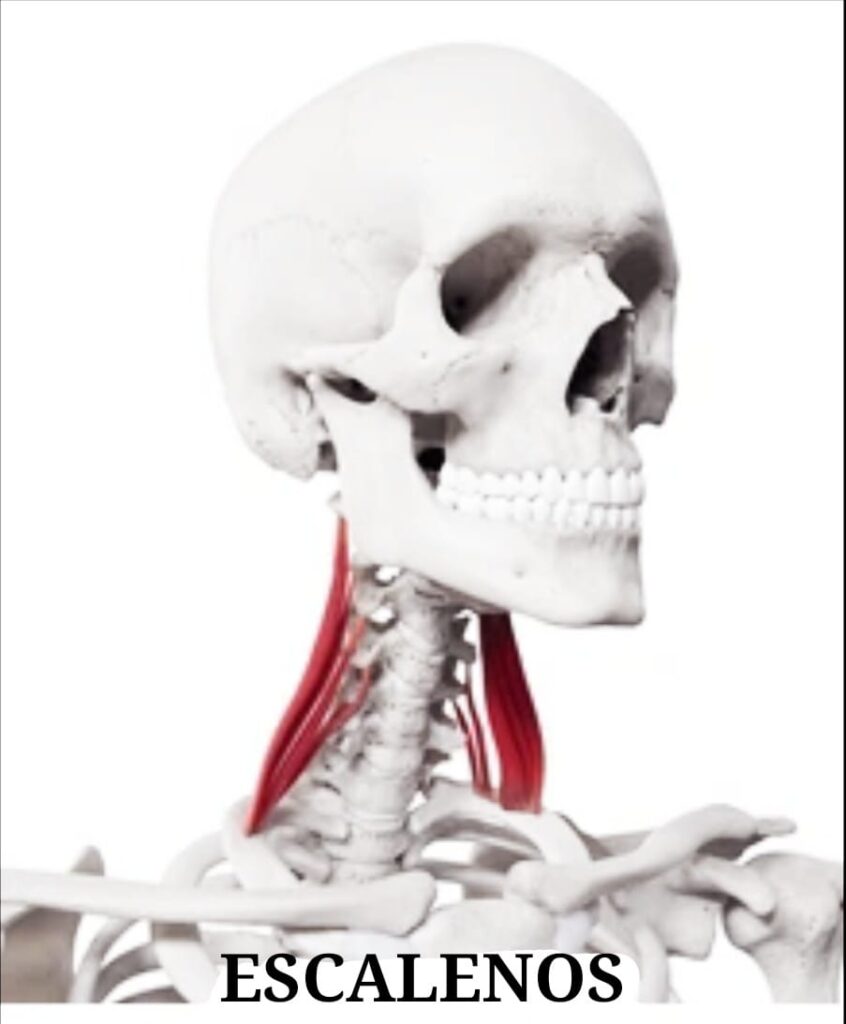

Los músculos escalenos anterior, medio y posterior, son un grupo del cuello que cumplen una doble función: ayudan a flexionar/inclinar el cuello y, en la respiración forzada, elevan la 1ª y 2ª costilla.

Escaleno anterior se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras C3 a C6, y se inserta en la cara superior de la primera costilla.

Escaleno medio inicia en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C2 a C7 bajando hasta la cara superior de la primera costilla, por detrás del surco de la arteria subclavia.

Escaleno posterior origen en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C4 a C6 hasta la cara externa de la segunda costilla.

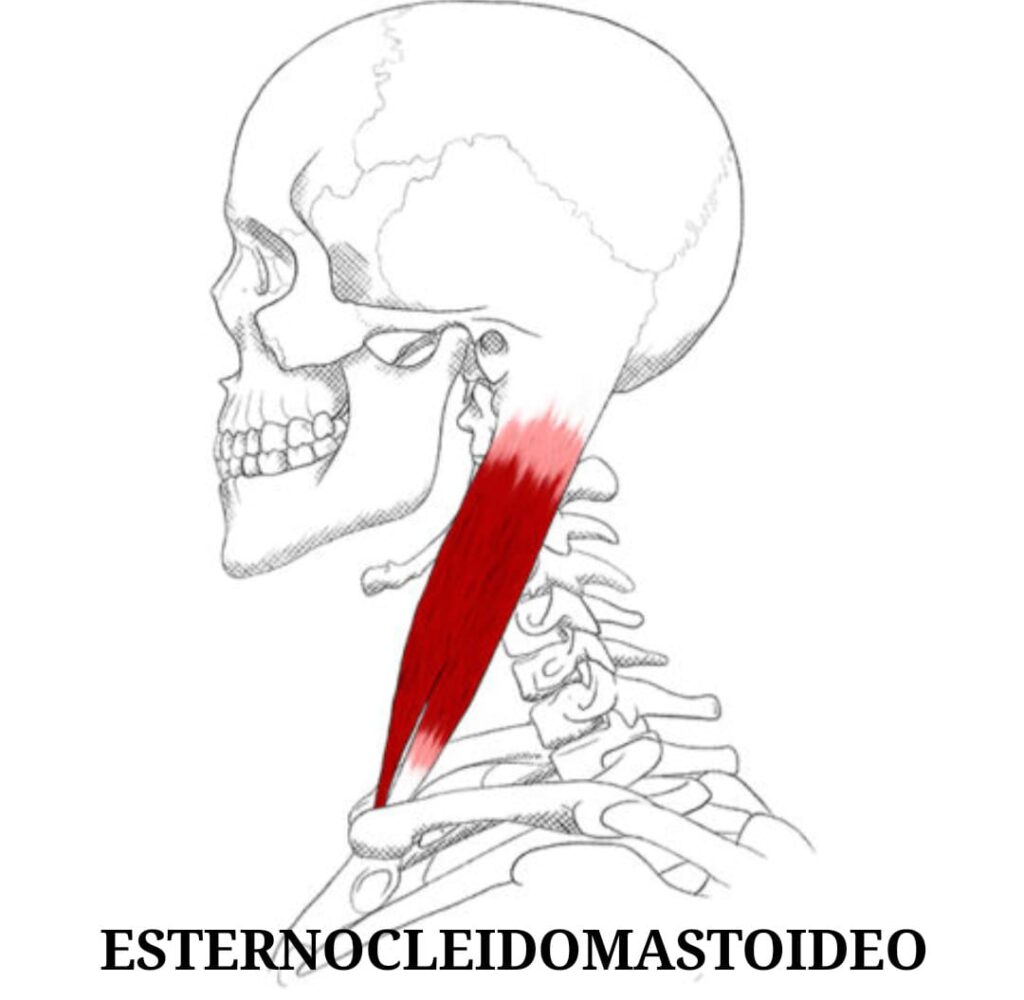

Esternocleidomastoideo musculo del cuello con dos porciones de origen, cabeza esternal y cabeza clavicular, que terminan en una inserción común en la apófisis mastoidea del temporal y el occipital. Durante la respiración forzada, elevan el esternón y la clavícula.

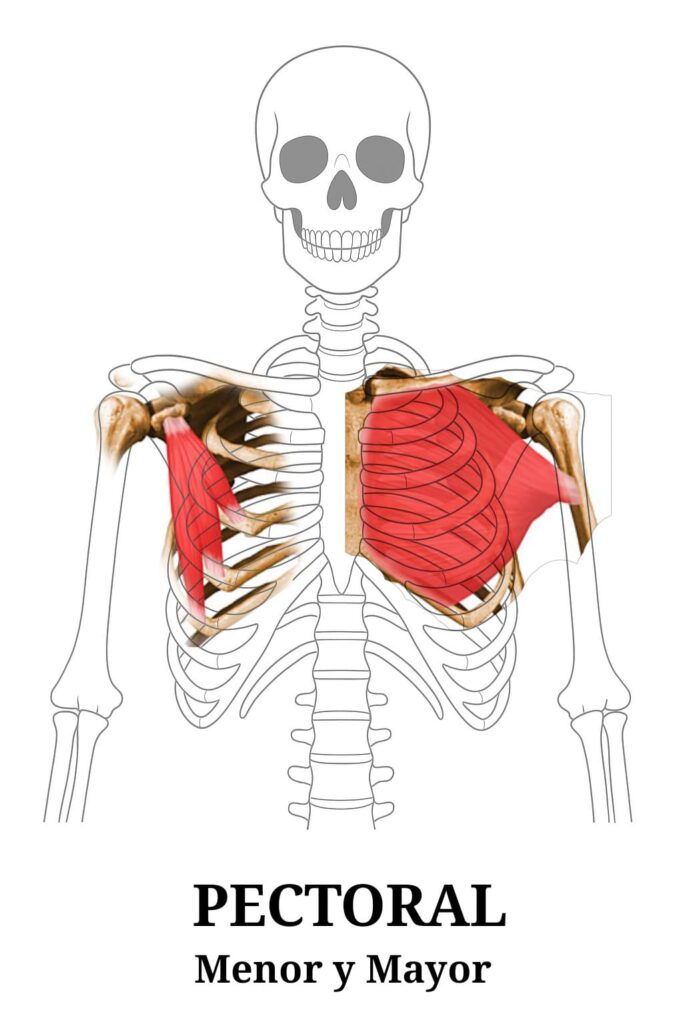

Pectoral mayor su origen en la clavícula, esternón y cartílagos costales y se inserta en surco intertubercular del húmero. Si los brazos se fijan (por ejemplo, al apoyar las manos en las rodillas) traccionan del esternón y las costillas hacia arriba y adelante, elevando la pared torácica y ampliando el diámetro anteroposterior, favoreciendo la entrada de aire.

Pectoral menor se origina en la 3°, 4° y 5° costilla y se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Si la escapula está fija, eleva las costillas 3°, 4° y 5°, esto ayuda a expandir la caja torácica superior.

Serrato Anterior ayuda a levantar costillas y expandir la caja torácica. Se origina en las caras externas de las costillas 1° a 8°. Se inserta en el borde medial de la escápula.

Exhalación forzada

Esto ocurre por ejemplo al toser, soplar o al cantar fuerte.

Abdominales (recto abdominal, transverso, oblicuos interno y externo) que empujan las vísceras hacia arriba, desplazando el diafragma y reduciendo la capacidad pulmonar.

Intercostales internos se ubican entre las costillas y son responsables de llevar las costillas hacia abajo.

Cuadrado lumbar Se originan en la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar. Se inserta en el borde inferior de la costilla 12° y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares L1 a L4. Actúa como auxiliar fijando la última costilla (12) para que los abdominales trabajen mejor.

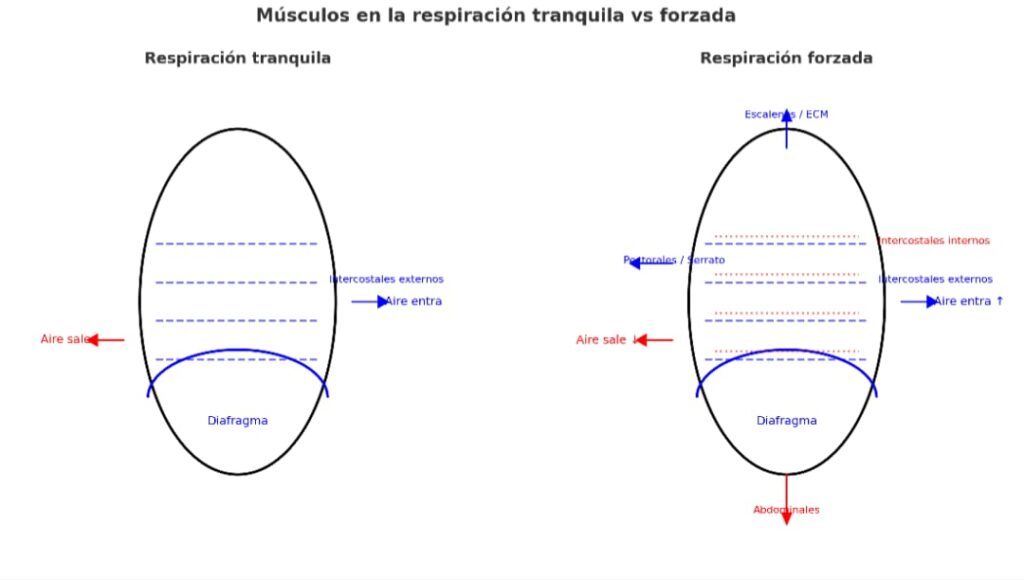

Como vemos visto, tanto en la Inspiración y como la Espiración forzada se requiere del Diafragma. En particular para forzar la inhalación se reclutan los Intercostales Externos, los Escalenos, Esternocleidomastoideo, Pectorales y Serrato. Al momento de la exhalación forzada se inhiben los primeros y se activan los Intercostales Internos, el Cuadrado Lumbar y los Abdominales.

En la imagen representamos esquemáticamente el tórax y los músculos participantes en la respiración A la izquierda, la respiración tranquila, con el diafragma y los intercostales externos en juego. A la derecha, la respiración forzada, donde se suman escalenos, esternocleidomastoideo, pectorales/serrato, intercostales internos y abdominales.

Los katas Sanchin y Tensho usan diferentes tipos de respiración forzada: Ibuki y Nogare, cada una con un propósito técnico específico. Cuando al patrón de movimiento de los Heishugata de Goju Ryu le intentamos sumar la respiración característica de estos ejercicios, se manifiesta su complejidad en toda su expresión.

Ibuki 呼吸

Es la respiración característica de Sanchin Kata: una respiración forzada, dura y audible.

Al inhalar el diafragma desciende y empuja las vísceras abdominales hacia abajo y adelante. Esto provoca que el abdomen se expanda hacia afuera (“sacar panza”), algo inevitable y natural en la respiración diafragmática profunda. Inmediatamente hay una contracción abdominal (tensión de protección): los músculos abdominales (recto, oblicuos, transverso) se activan de forma isométrica, creando presión interna. No se relajan totalmente, sino que se ajustan para contener el empuje de las vísceras, como si armaras un “cinturón muscular” alrededor del hara (腹).

El resultado combinado es asombroso, el vientre sobresale un poco porque las vísceras son empujadas hacia afuera por el diafragma, pero al mismo tiempo está firme, como si estuviera “inflado y endurecido desde dentro”. Esto genera lo que en fisiología se llama presión intraabdominal, que protege la columna, los órganos y le da estabilidad al tronco.

Las respiraciones en este Kata tienen tres fases características:

1°- inhalación sonora y larga + exhalación sonora, larga y acentuada, a la que solemos llamar respiración “larga-larga”, de 3 a 4 segundos por ciclo. En esta fase se inhala profundamente por la nariz expandiendo el diafragma mientras que la exhalación es lenta, controlada y ruidosa, con tensión muscular en todo el cuerpo.

2°- fase “corta-corta”, es decir una inhalación corta y sonora + una exhalación corta, sonora y acentuada de no más de 1 segundo por ciclo.

3°- “respiración final” que en Jundokan se caracteriza por una inhalación larga al momento del yoi (良い) final seguida de una exhalación quebrada en tres partes larga, media y corta, permitiéndonos la vuelta a la calma respiratoria.

En Sanchin Kata este tipo de respiración debe sincronizarse con la contracción muscular isométrica, el enraizamiento y el kime de cada movimiento. El avance y el retroceso del cuerpo se hace en apnea y relajando la cadera para poder avanzar o retroceder.

El objetivo del IBUKI es proteger y fortalecer la zona núcleo y la musculatura del piso pélvico, como así también bombear sangre a los órganos internos mediante la tensión abdominal.

Existen además objetivos volitivos implicados como forjar la concentración y la voluntad a través del desarrollo de la resistencia física y mental, aquello que los maestros antiguos llamaban uchinaru no seigyo ki (内なるの制御気) o el control interno del ki (気), que no es otra cosa que usar la respiración como “armadura interna”.

Nogare 呼吸

Es la manera característica de respirar en Tensho Kata: respiración suave, natural y fluida.

En Nogare se inhala y exhala de manera continua, sin ruidos ni interferencias. No hay tensión extrema ni rigidez, sino el suficiente control de los músculos abdominales para permitir que la contracción y el relax muevan el abdomen adelante y atrás, estirando y relajando el diafragma.

La respiración se coordina con los movimientos circulares y fluidos de Tensho. Esto favorecer la relajación muscular, la circulación sanguínea por vasodilatación capilar y la sensibilidad en los movimientos. Al favorecer la oxigenación profunda sin riesgo de hiperventilación, complementa perfectamente la dureza de Sanchin.

En Tensho, al exhalar, la panza se empuja suavemente hacia adentro acercando el ombligo al centro de gravedad, como si un globo se desinflara. La diferencia entre relajar el abdomen (cuando los músculos dejan que las vísceras empujen hacia adelante) y “meter la panza” activamente, implica contracción muscular voluntaria del Transverso. Este músculo, actúa como una “faja” muscular que rodea la cavidad abdominal y al contraerse, comprime las vísceras hacia adentro y “aplana” el abdomen. Al mismo tiempo los Oblicuos Internos y Externos, ayudan al transverso a comprimir y sostener el vientre por los laterales. Por último, el Recto Abdominal, que se activa levemente solo como sinergista para dar estabilidad y mantener la tensión. En definitiva, el músculo clave para “disimular la panza” es el transverso del abdomen. Los instructores de yoga y pilates lo llaman muchas veces “llevar el ombligo hacia la columna”.

Desde el punto de vista volitivo el NOGARE de Tensho Kata, cultiva el aspecto interno, permitiendo la introspección, la concentración, la paciencia y la capacidad de mantener la calma durante la acción.

La combinación de fases respiratorias en Tensho es más amplia:

1°. Larga-Larga igual que en Sanchin

2°- Corta-Corta igual que en Sanchin.

3°- Larga-Corta, es decir inspiración sonora y larga + expiración sonora y corta, como en la secuencia chudan age ko uke, gedan shuto uke y la siguiente chudan yoko ko uke, chudan uchi shotei uke.

4°- Corta-Larga, rápida inspiración sonora y corta + exhalación sonora y larga, como en la secuencia morote sukui uke, nukite uchi.

5°- respiración final igual que en Sanchin

Sanchin y Tensho Kata son el α y el Ω del Goju Ryu. En Sanchin el Ibuki nos da una respiración dura, sonora, con una profunda contracción muscular que forja, endurece y protege. Mientras que en Tensho el Nogare, conlleva una respiración suave y fluida, que ayuda equilibrar y sensibilizar nuestro organismo, sin sacrificar la tensión muscular isométrica.

Kokyu (呼吸) y Tanden (丹田)

Son dos conceptos claves en Goju Ryu (y en general en las artes marciales japonesas y chinas de raíz interna) que hacen referencia a la acción de respirar de forma controlada, Kokyū (呼吸), y al centro de masa del cuerpo, punto hipotético de la fortaleza Tanden (丹田).

Kokyū literalmente significa respirar: 呼 (exhalar, llamar) + 吸 (inhalar, absorber), pero no se refiere solo al acto fisiológico de inhalar y exhalar, sino al control consciente de la respiración. En Sanchin Kata, kokyū es la respiración ibuki, mientras que en Tensho, es la respiración nogare.

En artes japonesas también se habla de kokyū ryoku (呼吸力), es decir, el “poder de la respiración”, la fuerza interna que surge de una respiración bien dirigida.

El concepto Tanden (丹田) está más reñido con su significado pues un concepto taoísta. En kanji: 丹 (cinabrio, esencia vital) y 田 (campo). Literalmente: “campo del cinabrio”, un lugar anatómico situado en el abdomen bajo, a unos 3–4 cm debajo del ombligo y en el centro del cuerpo. Este es el centro de masa del cuerpo humano, donde antiguamente se creía que se concentraba y almacenaba el ki o energía vital. Lo cierto es que el tanden actúa como eje de estabilidad, equilibrio y potencia.

En Sanchin, se refuerza el tanden mediante la presión intraabdominal y la respiración ibuki, generando fuerza al asentar la postura y protección interna al blindar el cuerpo con la tensión muscular.

En Tensho, el tanden se “abre” y se utiliza como centro desde donde fluye el movimiento circular y la respiración suave.

El Valle Inquietante

Sanchin y Tensho Kata nunca pertenecieron al mundo del agón[3] (αγών). ¡Por suerte!

Hoy la competencia moderna ha robotizado el Kata y lo ha pasado hasta el hartazgo por el tamiz de la incapacidad para aceptar y valorar la perfecta imperfección humana. Es más fácil que todos hagan lo mismo, que admirar la infinita variedad de posibles interpretaciones y atreverse a decir: –A mí me gustó más este que este otro y no sé por qué.

Transformados en concursos de pintura dónde a todos se le da el modelo a colorear numerado, los colores exclusivos y el pincel de la marca auspiciante, la contienda deportiva del Karate moderno se ha mostrado con la gracia de una flor de plástico infectando un campo de rosas naturales, indetectable de lejos, pero sin nada que ofrecer al llegar a ella. El absurdo de la estandarización del molde propuesto, se debe, sin lugar a dudas, a la simplona habilidad de los “sommelier del efímero triunfo”, que nunca han logrado entender la belleza del kintsugi[4]. El resto, el resto solo es por dinero.

En el kakutōgi (deportes de combate), tampoco van a bien y despliegan keris como margaritas a las novias, abusando del recurso y tiñéndolo de absurdo con el consiguiente gesto de triunfo mirando a una tribuna vacía o la que solo le importa su turno en la debacle.

La ausencia de Budo en dichas competencias me produce tristeza, desazón, desconsuelo y, como en la hipótesis del “Valle Inquietante”, me siento más cómodo con el aprendiz y con la máquina que con lo del medio, esa rambla de miradas vidriosas y ausentes, gestos de robot y caminar altanero, que me conducen al límite incómodo, donde lo “casi humano” deja de ser fascinante y se vuelve preocupante. ¿Por qué le seguirán llamando Karate-Do?

Para quienes aún apreciamos la belleza orgánica, la variedad de formas que puede adoptar una misma especie de flor en los jardines propios o ajenos, Kata seguirá repleto de misterios que transformaremos en preguntas que nos permitirán seguir andando, aprendiendo y errando.

[1] Heishugata (基本形 or 本形) son los katas fundamentales de “manos cerradas” del Goju-Ryu: Sanchin y Tensho Kata.

[2] Hipercapnia = retención de demasiado CO2. Hipocapnia = eliminación de demasiado CO2.

[3] Agón (en griego antiguo, ἀγών) es un término que se refiere al concepto de competición, contienda o rivalidad honorable en la antigua Grecia, abarcando tanto las competencias físicas y bélicas como las de ingenio, el teatro, la poesía, la filosofía y la política.

[4] Kintsugi (金継ぎ)o Kintsukuroiel (金繕い) arte de reconstrucción de cerámica con oro.

Bibliografía

J.B.West y A.M. Luks; Fisiología respiratoria, 11° edición, 2021. ISBN/ISSN: 9788418257803

https://www.shotokanjka.cl/la-respiracion-en-las-artes-marciales

https://kyushodki.com/2021/01/15/respiracion-en-las-artes-marciales/

M. Latarjet, A. Ruiz Liard; Anatomía humana, 5° edición Panamericana, 2019.

Autor

Técnico Universitario en Deportes de Combate – UNLZ

Profesor Universitario en Educación Física – UAI

Licenciado en Motricidad Humana y Educación Física – UAI

Kinemiatra – UNLP